こんにちは、ニットです。

今回は旅のブログではなく、少し知識寄りの内容。

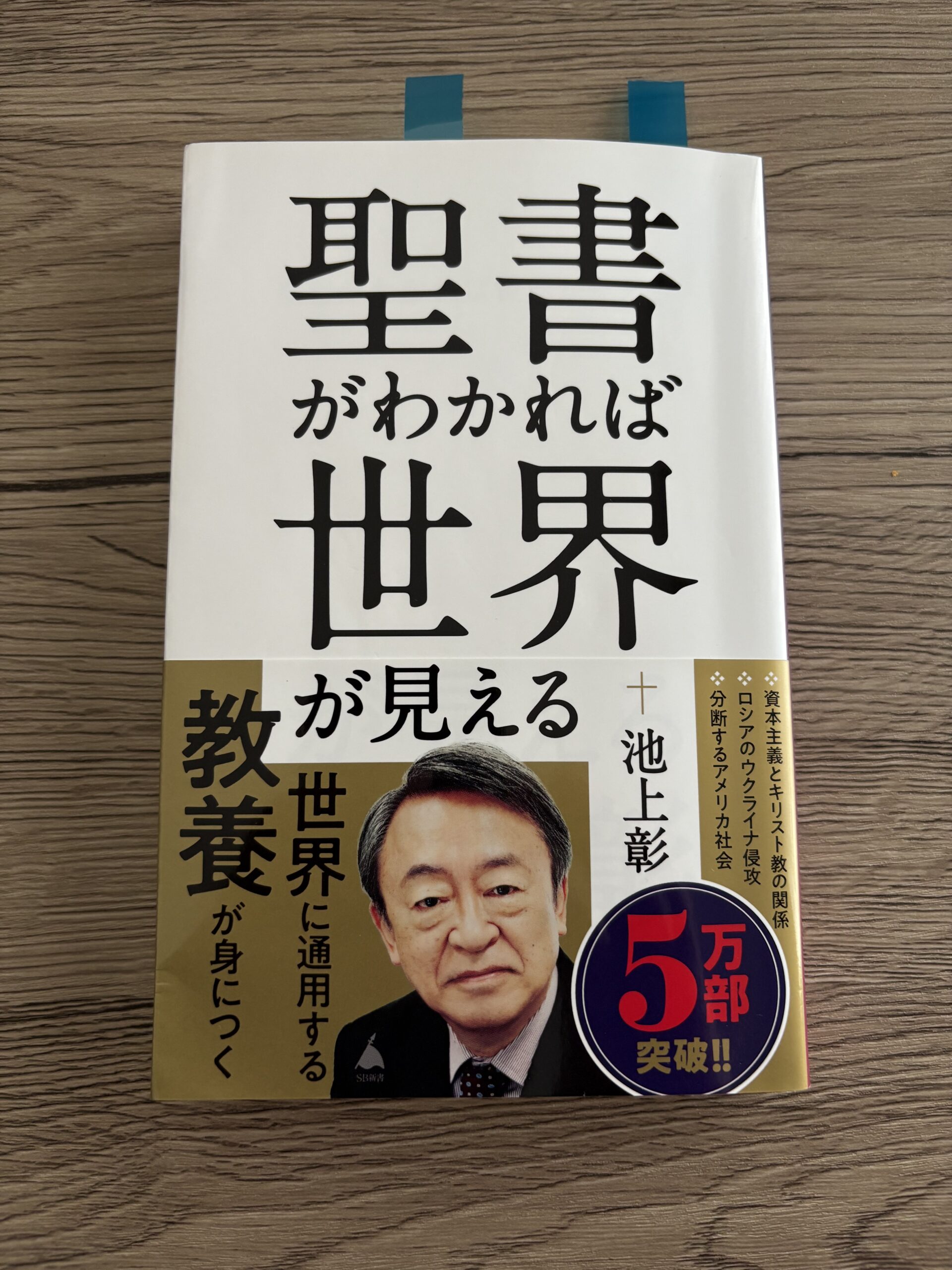

池上彰さんの『聖書がわかれば世界が見える』を読んで、ニュースで聞き流していた「宗教対立」や「聖地エルサレム」の背景が驚くほど理解できました。

聖書がわかれば世界が見える (SB新書 596) 新書

宗教というと、信じるか信じないかという話だと思っていましたが、それ以前に「知っているかどうか」で世界の見え方が変わるんだと実感しました。

今回は、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の関係性をシンプルにまとめながら、旅好きの視点で感じたことを書いていきます。

3つの宗教は同じ神から始まっていた

ユダヤ教・キリスト教・イスラム教は、もともと同じ神を信じていると知って驚きました。

呼び名や聖典は違いますが、根っこは同じです。

• ユダヤ教:神はヤハウェ。聖典は「旧約聖書」。

• キリスト教:神はGod。旧約聖書に加えてイエスの言行録をまとめた「新約聖書」がある。

• イスラム教:神はアッラー。コーランを最も重視するが旧約・新約も尊重する。

3つともアブラハムという人物を信仰の祖としているため「アブラハムの宗教」と呼ばれることもあります。

イエスの位置づけが宗教ごとに全然違う

ユダヤ教、キリスト教、イスラム教は同じ神を信じていても、イエス・キリストの立ち位置が全く異なります。

• ユダヤ教では、イエスは特別な人物ではありません。

• キリスト教では、イエスは「神の子」あるいは「神の現れ」。

• イスラム教では、イエスは「神に選ばれた預言者の一人」。

同じ人物をこれだけ違う解釈で見ていることに、文化の奥深さを感じました。

ユダヤ人とアラブ人は同じ祖先だった

パレスチナ問題やイスラエルとアラブの対立は、「神が約束した土地」をめぐる信仰の物語が根っこにあります。

その起点はアブラハムという人物です。

• アブラハムと奴隷のハガルの間に生まれたのがイシュマエル → アラブ人の祖先

• アブラハムと妻サラの間に生まれたのがイサク → ユダヤ人の祖先

つまり、ユダヤ人もアラブ人も「血のつながった親戚」のような関係なのです。

この事実を知ってから、ニュースを見る目が変わりました。

ノアの箱舟とバベルの塔のエピソード

聖書の中で特に印象的だったのがこの2つの話です。

【ノアの箱舟】

人間の悪行を見た神が世界を洪水で滅ぼそうとしますが、信心深いノア一家と動物たちだけが箱舟で助かります。

「信じる心があればやり直せる」というメッセージが込められています。

【バベルの塔】

人間が天まで届く塔を建てようとしたため、神が怒って人々の言葉をバラバラにし、建設を止めました。

ここから「バベル=混乱」という言葉が生まれたそうです。

神様が人間的に怒ったり試したりするところに、ちょっとしたリアルさを感じます。

旅好きこそ宗教の知識が役立つ

イスラエル、イタリア、サウジアラビア、エジプト…。

旅先の文化や習慣は宗教と切り離せません。

• ヨーロッパで日曜に店が閉まるのは「神の安息日」だから

• エルサレムが3つの宗教の聖地とされる理由

• イスラム圏のラマダンで観光客が気をつけるべきこと

これらを理解しているだけで、旅先での過ごし方や見方が大きく変わります。

まとめ

池上彰さんの『聖書がわかれば世界が見える』は、世界を理解するための“地図”のような一冊でした。

宗教や歴史は難しいイメージがありますが、この本は非常にわかりやすく、旅好きにこそおすすめです。

コメント