旅のあとに読みたい、“生き方”の話

9月は行動と思考を整える本を多く読んだが、後半は少し深く「生き方」そのものを考えた月だった。

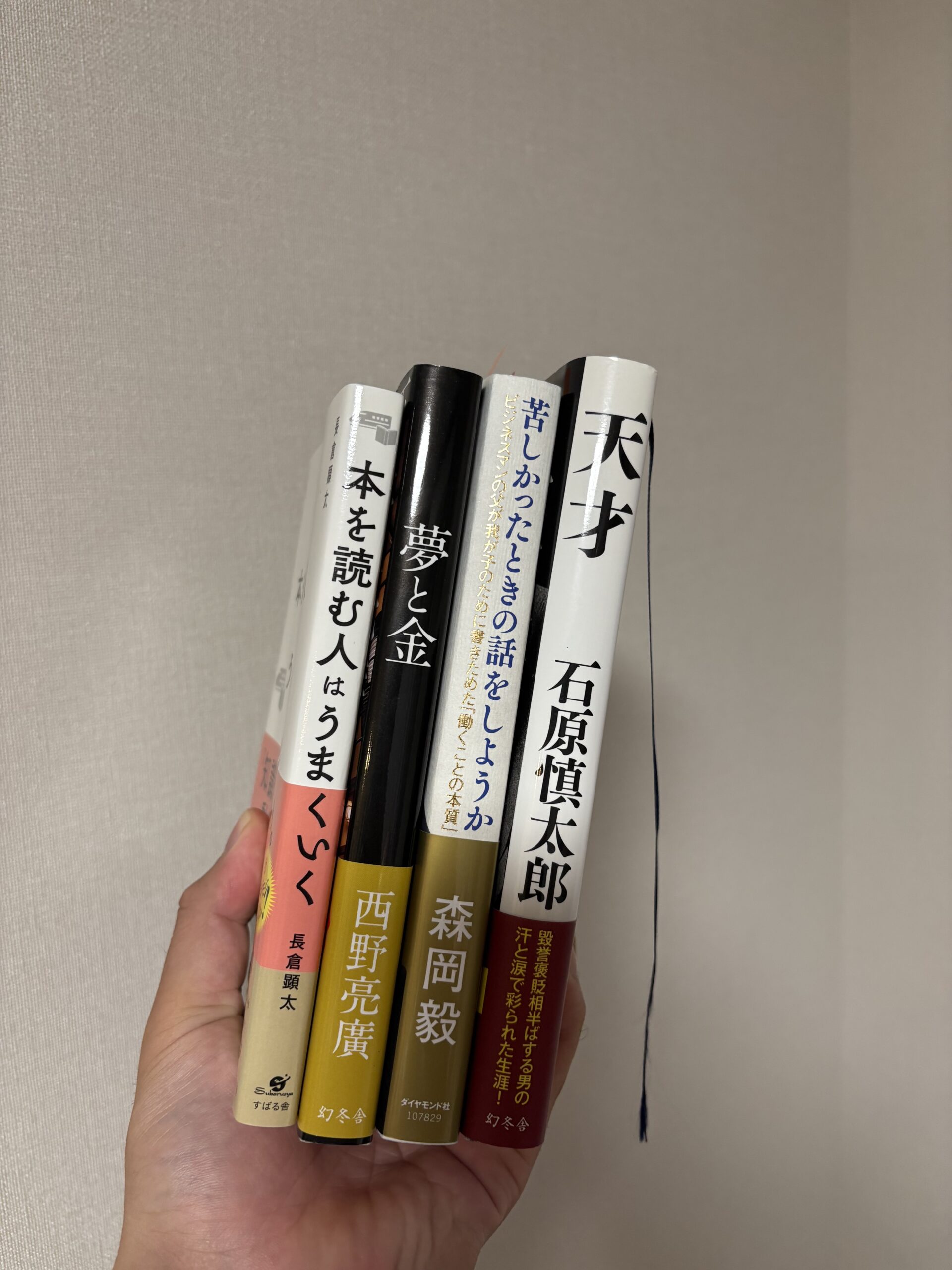

旅の終わりに感じる“余白”のような時間。そんな瞬間に手に取ったのが、これから紹介する4冊。

お金・夢・仕事・人生──どれも切っても切れないテーマだが、読み進めるうちに共通していたのは「幸せの定義を、自分で選ぶこと」だった。

『夢と金』西野亮廣

「夢だけでは食えない。だが、金だけでも心は満たされない。」

そんな現実を、真正面から語りながらも前向きに生きる勇気をくれる一冊。

お金は“道具”であり、“信用の物語”という視点が印象的だった。

西野さんの言葉には、努力やリスクを恐れず挑む強さがある。

読みながら、自分のブログ運営も“信用を積む旅”なんだと気づかされた。

お金を追うのではなく、“信頼を育てる側”でありたい──そう思えた。

『天才』石原慎太郎

田中角栄という政治家を通して、「権力」「金」「人間の業」を描いた重厚な一冊。

天才とは何か──それは、凡人には理解できないほどの執念と、孤独を引き受ける覚悟だと感じた。

角栄の豪腕と庶民的な魅力、そして最後の失墜までを、石原慎太郎が冷徹に、そしてどこか敬意を込めて描く。

読みながら、“成功とは何か、幸福とはどこにあるのか”という問いが残った。

権力に近づくほど孤独になる。それでも突き進んだ男の生き様に圧倒される。

『苦しかったときの話をしようか』森岡毅

マーケターとして有名な森岡さんが、娘に向けて語る“生きる戦略”。

成功哲学ではなく、「どう生きるか」という“実践の教養”が詰まっている。

印象的だったのは、「得意なことを活かすより、強みに変える努力を怠るな」という言葉。

苦しい時期にこそ、自分の軸が問われる。

読んでいて、自分も「ブログをなぜ書くのか」と改めて考えた。

答えはまだ途中。でも、“苦しい時期こそ自分が磨かれる”という感覚だけは残った。

『本を読む人はうまくいく』長倉顕太

『移動する人はうまくいく』の著者・長倉顕太が、本を“行動の起点”として語る一冊。

彼にとって読書とは、“誰かの脳を一時的に借りる行為”。

たった数時間で他人の10年分の経験を吸収できる──これほど効率的な自己投資はない。

読むことで、視点が増え、行動が変わる。

この本を読んでから、目的を持って読むことの大切さを意識するようになった。

「どんな自分になりたいか」を意識してページをめくる。

それだけで、同じ本でも全く違う意味を持つようになる。

長倉さんの“行動と読書を往復する生き方”は、まさに現代版の自己投資論だと思う。

まとめ

9月後半に読んだ4冊は、「生きるとは何か」を問い直すような時間だった。

お金の本を読んでも、結局行き着くのは“心の在り方”。

夢を語る本も、現実を描く本も、根底には“誠実に生きたい”という願いがある。

旅を終えて帰る夜、ノートを開きながら思った。

「読書とは、静かな対話」だと。

ページの向こうの誰かと対話し、自分の中の声を整理していく。

だからこそ、本を読む人はうまくいく。

そう確信できた、9月の締めくくりだった。

コメント